ドリップスケール、使っていますか?

料理用スケール(秤:はかり)とは違うの?

という基本的なことから使い方、そして代替品はあるのかという点まで、説明していきます。

ドリップスケール? 料理用スケールとは違うの?

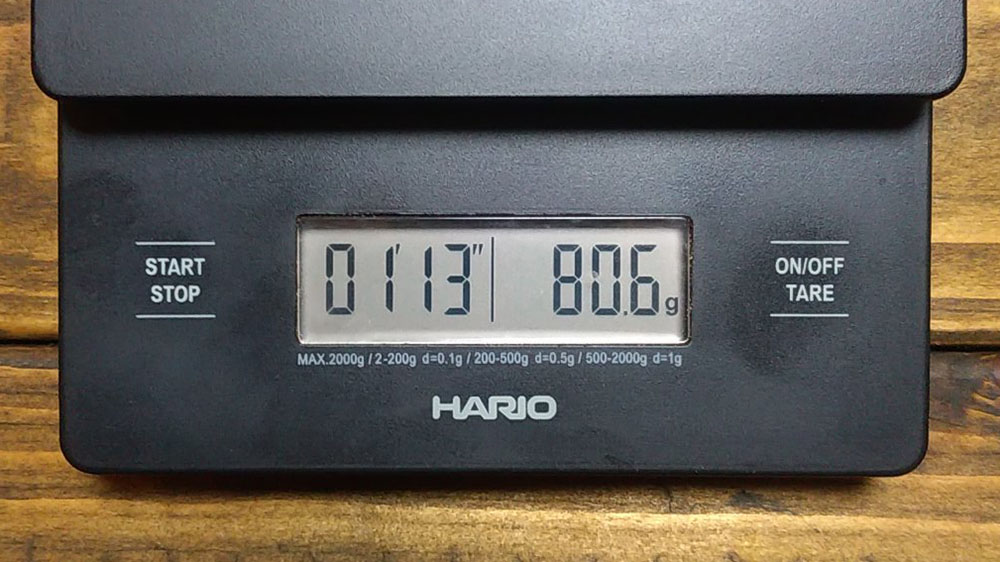

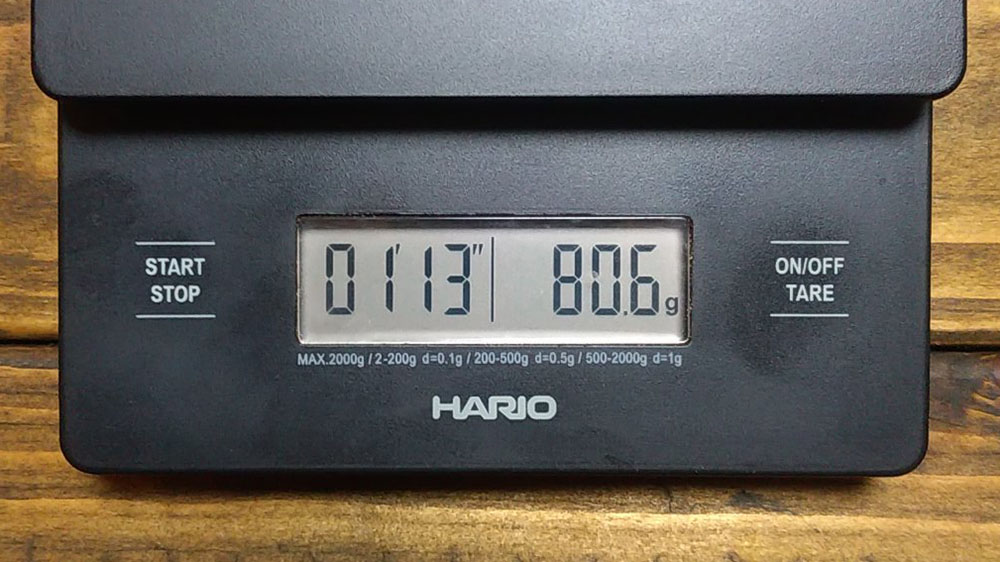

パッと見、料理用スケールに見えると思いますが、ドリップスケールは重さに加えて時間も同時計測できます。

言ってみれば、ストップウォッチやキッチンタイマー(カウントアップ機能付き)の機能が付いた料理用スケールといった感じでしょうか。

仕様用途

重さは注湯量/抽出量(違いは後述)を知るため、時間は注湯タイミングをつかむために計測します。

「ドリップ開始から〇秒で〇g注ぐ」(コーヒードリップではこれをレシピと呼びます)と決めることで、何度淹れても同様の味を再現できるようになります。

つまり「美味しく淹れられるときもあるけど、そうでもないときもある」という事態を避けられるということですね。

美味しく淹れられたときのレシピを憶えておいて、次回以降も同じレシピで淹れます。

また、プロのレシピが書籍などで公開されることがあり、それを真似することはドリップ技術向上の近道です。

最終的には個々人が淹れ方をアレンジするのも楽しいものですが、まず基本を真似できるようになってからですね。

時間と重さを測って淹れると聞くと、コーヒーにかなり凝っている印象を受けるかもしれません。

そこから上級者向きの器具と認識されてしまうかもしれませんが、初心者がコーヒードリップを学ぶときにも便利な器具です。

なお、上級者でも使いますので、使い始めたドリップスケールは長く使えると思います。

「注湯量」と「抽出量」

ドリップスケールでは「注湯量」と「抽出量」のいずれかを計測します。

注湯量(左写真):抽出されたコーヒーだけでなく、粉やフィルターが吸うお湯も含めた重さ

抽出量(右写真):抽出されたコーヒーだけの重さ

どちらを測るべきかは別記事(下記)で書いています。

抽出量を計測するにはドリップスタンドが必要です。

あるいは手でドリッパーを持つかですが、ネルドリップでもない限り手で持って淹れることはまずないですよね。

コーヒー豆(粉)とお湯の比率

コーヒー豆(粉)とお湯の量の比率は1:16程度が良いとされます。

例えば

- コーヒー豆(粉)10gに対し、注湯量 160g

- コーヒー豆(粉)15gに対し、注湯量 240g

- コーヒー豆(粉)20gに対し、注湯量 320g

という分量でドリップします。

ただし、人の好みは千差万別。

まず1:16で試して、より濃い(薄い)方が好みだと思ったら比率を変える……こうして自分好みのコーヒーを淹れられるように調整します。

ドリップ以外の用途

ドリップスケールはコーヒー豆の計量にも使えます。

焙煎度によりコーヒー豆の密度は変わります。

深く煎るほどコーヒー豆の水分などが飛び、なおかつ膨張するため、深煎りの方が密度が低いのです。

上写真の左が浅煎りの豆、右が深煎りの豆です。

「深煎り豆は山盛り1杯」などと決めてコーヒーメジャーで測るのもありだと思いますが、スケールで測ればより正確に測れますね。

コーヒー豆の計量が正確であれば何度淹れても同じ濃さで淹れられます。

代替品と、代替品ではダメな理由

料理用スケールとストップウォッチやキッチンタイマー(カウントアップ機能付き)を併用すれば代用できます。

まずはそのように試してみてはいかがでしょうか。

私も昔はそうしていたのです……が、スケールとストップウォッチ(スマホのアプリ)の間を視線が行ったり来たりというのは意外に面倒で、結局ドリップスケールを購入しました。

ドリップスケールは時間と重さが隣り合って表示されるために視線移動が最小限で済むのが、代替品に勝る点です。

ドリップスケールのラインナップ

最初の1つにおすすめ、安価なHARIO

初めてドリップスケールを使用する方は、本当に自分にそれが必要なのか疑っていることでしょう。

したがってあまり高価なドリップスケールには手を出し難いはずです。

そんなときは、まずHARIOのV60ドリップスケールをおすすめします。

安価ですが十分に使えます。

いつかより高価な製品を購入したならば、このHARIOのドリップスケールは例えばアウトドアで使うなどすれば無駄にはなりません。

私も最初に購入したドリップスケールはHARIOでしたが、今ではより高価な製品を購入して自室ではそちらを使用するため、最初に購入したドリップスケールの方は車に積んでいます。

アウトドアコーヒーの質が格段に向上・安定しますよ。

本格派に必須の機能を安価に詰め込んだ、コスパ最強TIMEMORE

高価格帯の製品にはコーヒーに凝る方が求める機能が搭載されていることが多いですが、安価な製品から求める機能を持ったドリップスケールを探すのは難しいものです。

その点、TIMEMOREのBasic+は、1万円を切る価格帯でありながら高い機能性を有しています。

例えば、この製品はお湯を注いでから重さ表示が変わるまでのタイムラグが短く設計されています。

これは狙った量が注がれたタイミングで注湯をやめるためで、良いドリップスケールはどれもこのタイムラグが短いのが特徴です。

加えて、高価格帯の製品にはよく搭載されているオートタイマーモード(各メーカーで機能の呼称は違いますが)を、この製品は搭載しています。

これはお湯を注ぎ始める(スケールに重さが加わる)と、時間のカウントアップを自動で開始してくれる機能です。

さらに、ドリップ終了時にドリッパーをスケール上からどける(スケールの上のものが軽くなる)だけで、ドリッパーをどける直前の時点における時間と重さで表示が固定されるという機能もあります。

ドリップスケールを特にエスプレッソに使用する方の場合は、小型のNano(下記)が使い易いでしょう。

最後に

お店のコーヒーを飲んで感動して。

そのお店のコーヒー豆を買って帰ってきたら、同じ豆を使っているはずなのにお店ほど美味しく淹れられない。

そんな経験はないでしょうか。

お店の味に追いつこうと、コーヒー豆を買ってきた方が安いのに何度もお店で飲んで味を覚えて、家でドリップして何度も失敗して……そうしてある程度の技術を身に着けた後で、私はドリップスケールを購入しました。

今では購入するのが遅かったと後悔しています。

ドリップスケールを使用して、プロのレシピを真似すればもっと早く技術が向上したのにな、と。

ドリップ技術を高めようとする方に、早めのドリップスケール導入をおすすめします。

コメント